かまぼこに使われる魚の種類

かまぼこの美味しさの秘密は、使われる魚の種類にあります。日本の伝統的な練り製品であるかまぼこは、さまざまな魚を原料として作られ、その選択によって風味や食感が大きく変わります。今回は、かまぼこに使われる代表的な魚の種類とその特徴について詳しくご紹介します。

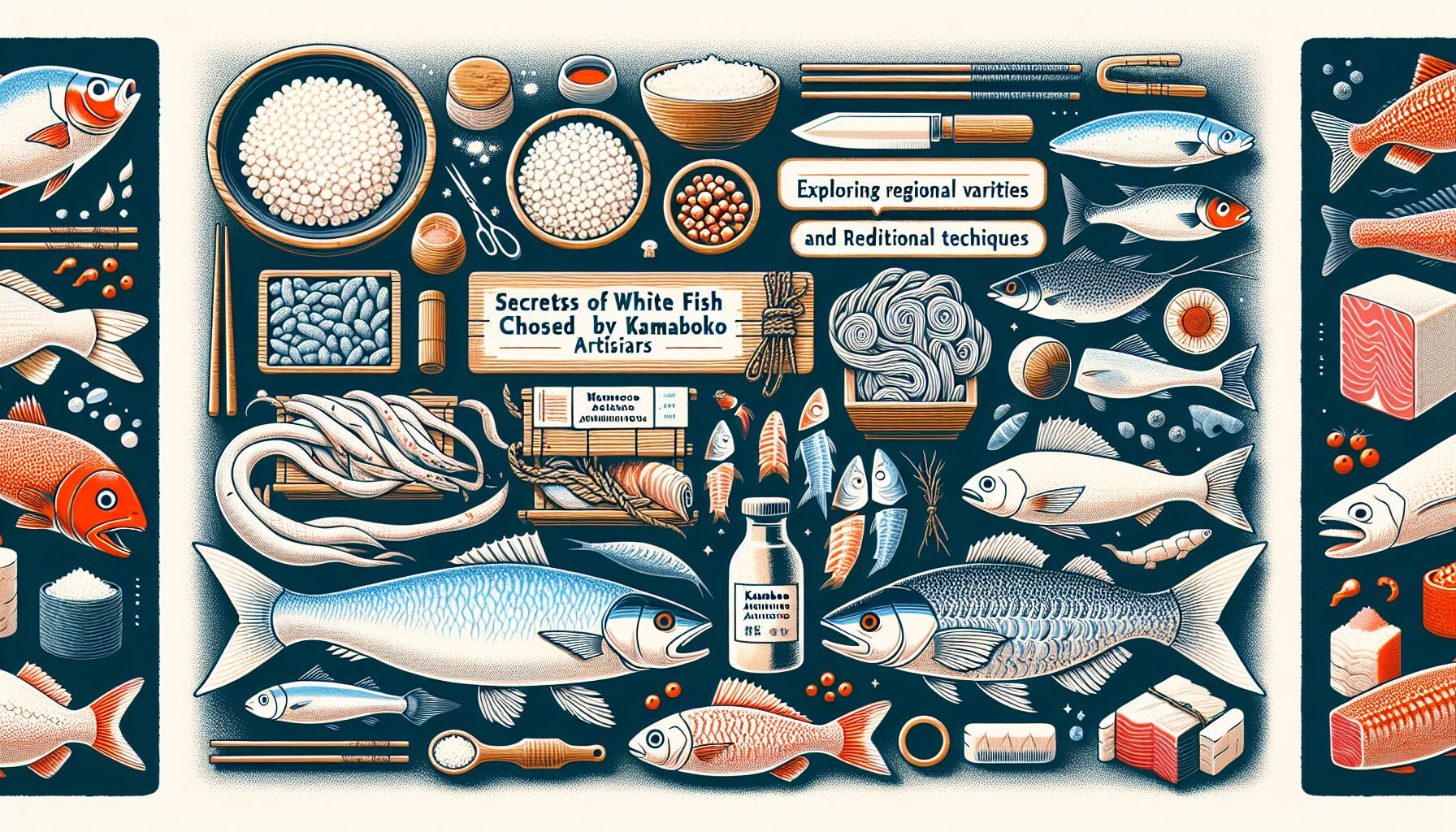

かまぼこの主役となる白身魚たち

かまぼこの主原料として最も多く使われるのは白身魚です。これらの魚は淡白な味わいと弾力のある身質が特徴で、かまぼこの「足」(弾力性)を生み出すのに適しています。代表的な魚種には以下のようなものがあります:

– たら(鱈): 北海道を中心に獲れるスケトウダラが主に使用され、良質なすり身となります。淡白な味わいと優れた弾力性があり、高級かまぼこの原料として重宝されています。

– いとより(糸撚): 東南アジアからの輸入が多く、かまぼこ業界では「すり身のエース」と呼ばれるほど重要な魚です。弾力性に優れ、白さも際立つため、上質なかまぼこに使用されます。

– ぐち(ぐち): 別名「いしもち」とも呼ばれ、上品な白さと繊細な味わいが特徴です。日本近海で獲れる高級魚で、特に関西地方のかまぼこに多く使われています。

– えそ(えそ): 独特の風味があり、地域によっては好まれる魚種です。特に九州地方のかまぼこには欠かせない存在です。

地域ごとに異なる魚の使い分け

日本全国のかまぼこは、地域の特色や歴史的背景により使用される魚種が異なります。たとえば:

– 北海道・東北地方:たらを主体としたかまぼこが多い

– 関東地方:いとよりやたらのブレンドが一般的

– 関西地方:ぐちを使った上品な味わいのかまぼこが特徴

– 九州地方:えそを使った独特の風味のかまぼこが伝統的

国内の水産庁の統計によると、かまぼこ生産に使われるすり身の約70%がたらといとよりで占められています。これらの魚は安定した供給量と品質が確保できることから、現代のかまぼこ産業の基盤となっています。

魚の種類によって異なる風味や食感を楽しむことは、かまぼこの奥深さを知る第一歩です。次に、それぞれの魚種の特徴をより詳しく見ていきましょう。

かまぼこの基本と主原料となる魚の特徴

かまぼこの味わいと食感を決める最も重要な要素は、使用される魚の種類です。かまぼこの主原料となる魚には様々な種類があり、それぞれが独特の特徴を持っています。伝統的な製法と現代の技術が融合して、多様な味わいのかまぼこが生み出されているのです。

かまぼこに適した魚の条件

かまぼこ作りに適した魚には、主に以下の特徴があります:

– 白身魚が基本: 淡白な味わいで、他の味と調和しやすい

– 脂肪分が少ない: 弾力のある食感を作り出すために重要

– 筋肉繊維が細かい: きめ細かな食感を実現

– 足(あし)が強い: 「足」とはすり身の粘り気を指す業界用語で、これが強いほど弾力のある食感になります

主要な魚の種類とその特徴

たら(鱈): 日本のかまぼこ製造で最も一般的に使われる魚です。淡白な味わいと優れた「足」の強さが特徴で、特に北海道産のスケトウダラは高品質なすり身の原料として重宝されています。全国のかまぼこ生産量の約60%にたらが使用されているというデータもあります。

えそ(魚偏に曽): 西日本、特に九州地方のかまぼこに多く使われる魚です。繊細な白身と強い弾力性が特徴で、上品な味わいのかまぼこになります。佐賀県や長崎県の練り製品では伝統的に重要な原料です。

いとより(糸撚): 東南アジアから輸入されることが多く、すり身の状態で日本に入ってきます。弾力性に優れ、白身の色合いが美しいのが特徴です。高級かまぼこの原料として用いられることが多く、特に関西地方のかまぼこに好まれています。

ぐち(ニベ科の魚): 西日本、特に瀬戸内海沿岸のかまぼこに使われる伝統的な魚です。きめ細かな肉質と上品な甘みが特徴で、高級かまぼこの原料として珍重されています。山口県や広島県の高級練り製品には欠かせない魚です。

これらの魚は単独で使われることもありますが、各地のかまぼこ職人は複数の魚を独自の配合で混ぜ合わせ、その土地ならではの味と食感を生み出しています。魚の種類とその配合比は、多くの場合、各かまぼこ店の重要な秘伝となっているのです。

白身の王様「たら」で作るしっとり食感のかまぼこ

北海道から九州まで、日本全国で愛されているたらを使ったかまぼこは、その優しい味わいと上品な食感で多くの人々に親しまれています。たらは「白身魚の王様」と呼ばれるほど、かまぼこ製造に適した魚として高い評価を得ています。

たらの特徴とかまぼこへの適性

たらの身は淡白でありながら旨味成分が豊富で、弾力のある食感とほのかな甘みを持っています。タンパク質含有量が約15~20%と高く、脂質が少ないため、練り製品に加工した際に上品な白さと適度な弾力を生み出します。特に「すけとうだら」は日本のかまぼこ生産量の約60%を占める主力魚種です。

水分量が多いたらは、加熱するとしっとりとした食感になるのが特徴。このため、北海道や東北地方では、たらを主原料とした「しっとり系」のかまぼこが好まれています。

地域別たらかまぼこの特色

北海道・東北地方:シンプルな味付けで魚本来の旨味を活かした「たらしんじょう」や「たら棒」が有名です。函館の「棒たら」は、たらの風味をストレートに感じられる逸品です。

関東地方:「たら入り蒲鉾」として、他の魚種とブレンドして使用されることが多く、バランスの良い食感と味わいを生み出しています。

中部・関西地方:「たらの芽かまぼこ」など、たらと山菜を組み合わせた創作かまぼこも人気です。

家庭でのたらかまぼこの選び方と活用法

たらを使ったかまぼこを選ぶ際は、色が白く、断面がなめらかで光沢があるものを選びましょう。また、弾力があり、しなやかな食感のものが鮮度の良い証です。

たらかまぼこは、そのまま刺身のつまとして楽しむだけでなく、以下のような活用法もおすすめです:

– 煮物の具材:じゃがいもと一緒に煮ると、たらの旨味が溶け出して美味しい

– 鍋料理:しっとりとした食感が鍋の具材として絶品

– サラダのトッピング:薄切りにしてサラダに加えると、タンパク質補給に最適

– 炒め物:短冊切りにして野菜と一緒に炒めると、彩りも良く栄養バランスも◎

栄養面では、たらかまぼこは良質なタンパク質を含み、低脂肪で消化も良いため、子どもからお年寄りまで幅広い世代におすすめできる健康食材です。特に、カルシウムやビタミンDが豊富なため、骨粗しょう症予防にも効果的とされています。

弾力と旨味が魅力「えそ」と「ぐち」のかまぼこ

えそかまぼこの特徴と魅力

えそ(トカゲエソ科の魚)は、西日本、特に九州地方のかまぼこ作りに欠かせない魚です。えそを使ったかまぼこは、独特の強い弾力と淡泊ながらも深みのある旨味が特徴です。特に長崎県や鹿児島県では、えそかまぼこが郷土の味として親しまれています。

えそは身が白く、タンパク質含有量が約18%と高く、かまぼこの「足」(弾力性)を形成するのに理想的な魚です。また、脂質が少なく(約1%程度)、すり身にした際の白さと滑らかさが際立ちます。

長崎県の「長崎かまぼこ」は、えそを主原料としたものが多く、その歯ごたえの良さから地元では「じゃっかん」と呼ばれ愛されています。鹿児島の「さつま揚げ」にもえそが使われることがあり、独特の風味を生み出しています。

高級かまぼこに使われる「ぐち」の魅力

「ぐち」(イシモチ科・ニベ科の魚)は、高級かまぼこの代表的な原料魚です。中でも「のどぐち」と呼ばれる「アカニベ」は、その上品な甘みと繊細な舌触りで知られています。

ぐちのかまぼこは、以下の特徴を持っています:

– タンパク質含有量:約16-17%

– 脂質:約2-3%(程よい脂が旨味を引き立てる)

– 弾力性:中程度(しなやかで口当たりが良い)

石川県の「金沢かまぼこ」では、のどぐちを使った高級品が作られ、その上品な味わいから「かまぼこの女王」とも称されています。また、山口県の「はも入りかまぼこ」では、ぐちをベースにはもを混ぜることで、複雑な味わいを実現しています。

家庭での調理では、えそかまぼこは炒め物や煮物に強く、熱を加えても弾力が失われにくいという特徴があります。一方、ぐちのかまぼこは、繊細な味わいを活かして刺身風に薄切りにしたり、吸い物の具材として楽しむのがおすすめです。

全国的には、これらの魚を単独で使うだけでなく、たらやいとよりなどと配合することで、それぞれの魚の特性を活かした独自の食感と風味を持つかまぼこが作られています。

上質な練り製品に欠かせない「いとより」の特性と活用法

いとよりの優れた特性とかまぼこでの活用

いとより鯛(糸撚)は、高級かまぼこに欠かせない魚として知られています。淡泊な味わいと繊細な白身が特徴で、弾力性に優れた練り製品を生み出す理想的な素材です。特に「板付きかまぼこ」や「焼きかまぼこ」など、上質な食感が求められる製品に多く使用されています。

いとよりの練り製品における価値

いとよりの最大の特長は、その「足」の強さにあります。「足」とはかまぼこ業界で使われる専門用語で、弾力性や粘り気を意味します。いとよりの身に含まれるタンパク質は加熱すると強固なゲル化を起こし、理想的な弾力と歯ごたえを生み出します。国内の高級かまぼこメーカーでは、いとよりを主原料とした製品を最上級品として位置づけることが一般的です。

実際に、全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会の調査によると、高級かまぼこの約60%にいとよりが使用されており、特に伝統的な製法を守る老舗メーカーでの使用率は80%を超えるというデータもあります。

いとよりを活かした地域特産品

九州、特に長崎県や福岡県では、いとよりを使った「焼きかまぼこ」が郷土の味として愛されています。また、関西地方の「上方蒲鉾」では、いとよりの持つ上品な白さと弾力を活かした繊細な味わいの製品が特徴です。

いとよりの活用において注目すべき点は、他の魚種とのブレンド技術です。例えば、いとよりの弾力とぐちの柔らかさを組み合わせることで、絶妙な食感のかまぼこが生まれます。高級店では、いとより70%、ぐち30%といった黄金比率を守り続けているところも少なくありません。

家庭でのいとよりかまぼこの選び方

質の高いいとよりかまぼこを選ぶポイントは、断面の白さと艶、そして適度な弾力です。良質ないとよりを使用したかまぼこは、断面が均一で滑らかな質感を持ち、指で軽く押すとゆっくりと元に戻る適度な弾力があります。原材料表示で「いとより」が上位に記載されている製品を選ぶことも一つの目安となるでしょう。

このように、いとよりはかまぼこ文化を支える重要な魚種として、日本の食卓に欠かせない存在となっています。たら、えそといった他の魚種とは異なる特性を持ち、それぞれが日本各地の多様なかまぼこ文化を形作っているのです。

ピックアップ記事

コメント