韓国のオデンとかまぼこの関係

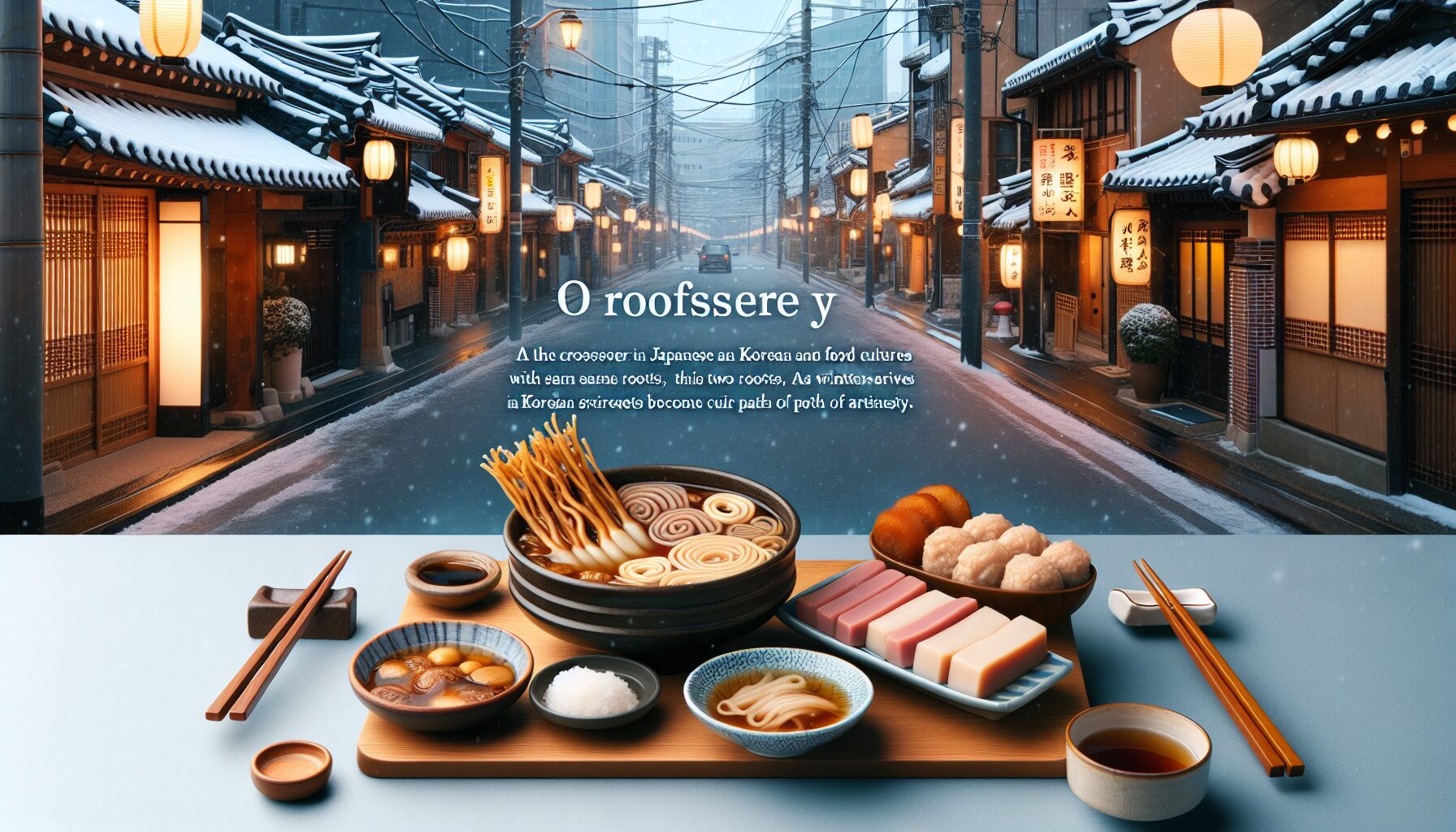

韓国の冬の風物詩「オデン」と日本の「かまぼこ」は、同じルーツを持ちながらも独自の発展を遂げた親戚のような関係にあります。寒い季節になると韓国の街角で見かける屋台の鍋から立ち上る湯気と、その中で煮込まれる様々な練り物。この光景は、実は日本の食文化と深いつながりがあるのです。

オデンとおでんの共通点と違い

韓国の「オデン(어묵)」は、日本の「おでん」から派生した食文化です。しかし、日本のおでんが様々な具材を煮込む鍋料理であるのに対し、韓国のオデンは練り物そのものを指します。特に、日本でいう「ちくわ」や「かまぼこ」に近い魚のすり身を使った練り製品が中心となっています。

韓国の食文化研究家キム・ソンヒ氏によると、オデンという言葉自体が日本語の「おでん」から来ており、1910年から1945年の日本統治時代に伝わったとされています。その後、韓国の食文化の中で独自の発展を遂げ、現在では韓国を代表する庶民的なファストフードとなりました。

韓国オデンのかまぼこ的特徴

韓国のオデンに使われる練り物は、日本のかまぼこと製法や原材料に共通点があります:

– 原材料: 主に白身魚のすり身を使用

– 製法: すり身に塩や調味料を加え、加熱して弾力のある食感を作り出す

– 形状: 棒状、板状、筒状など様々な形があり、日本のかまぼこの種類と類似

特に注目すべきは、韓国のオデンでは「エオムク(어묵)」と呼ばれる練り物が主役となることです。これは日本の「蒸しかまぼこ」や「焼きかまぼこ」に近い食感と製法を持っています。

韓国料理研究家パク・ジョンヒ氏の調査によれば、現代の韓国では年間約15万トンのオデン関連製品が消費されており、特に冬季には消費量が3倍に増加するというデータもあります。

日本のかまぼこが祝い事や特別な場面で登場することが多いのに対し、韓国のオデンは日常的な軽食やおやつとして親しまれている点も興味深い違いです。両国の食文化の中で、同じルーツを持ちながらも異なる社会的位置づけを獲得した好例といえるでしょう。

韓国オデン(オットゥギ)とは?日本の関東煮との歴史的つながり

韓国オデン(オットゥギ)は、冬の定番屋台料理として知られる温かい鍋料理です。韓国語では「어묵탕(オムクタン)」や「오뎅(オデン)」と呼ばれ、日本の関東煮(おでん)と起源を共にしています。この料理は、日本の植民地時代に朝鮮半島に伝わったとされ、その後韓国の食文化に深く根付いていきました。

韓国オデンの特徴と日本のおでんとの違い

韓国オデンの最大の特徴は、その出汁と練り物の種類にあります。日本のおでんが昆布や鰹節からとった和風だしを基本とするのに対し、韓国オデンは魚の頭や骨、野菜などから取った出汁に唐辛子やニンニクを加え、辛味と旨味が強いのが特徴です。

韓国オデンで使用される練り物は、日本のかまぼこと似ていますが、製法や味付けに違いがあります:

– 辛味の有無:韓国オデンの練り物には唐辛子を混ぜ込んだ赤いものもある

– 具材の違い:韓国オデンには春雨や餅、ゆで卵が入ることが多い

– 食べ方:韓国では串に刺して提供され、その場で食べるスタイルが一般的

歴史的変遷と文化交流

1910年代から1945年にかけての日本統治時代、日本の食文化が朝鮮半島に持ち込まれました。当時伝わったおでんは、韓国の食文化と融合し、現在の韓国オデンへと進化しました。

歴史学者キム・ジョンホ氏の研究によれば、1920年代のソウルでは日本式の屋台が登場し、おでんが提供されていたという記録があります。当初は「関東煮」と呼ばれていましたが、戦後「オデン」という呼び名が定着し、さらに1980年代以降は韓国語化した「オットゥギ」や「オムク」という名称も使われるようになりました。

特に1980年代以降、韓国経済の発展とともに屋台文化が活性化し、オデンは冬の定番メニューとして広く親しまれるようになりました。現在では約2,500億ウォン(約250億円)規模の市場に成長し、韓国の冬の風物詩となっています。

このように、かまぼこを含む練り物文化は、日韓の歴史的交流を通じて互いに影響を与え合いながら発展してきた、東アジア食文化の興味深い一例といえるでしょう。

かまぼこと韓国オデンの練り物比較 – 材料・食感・味わいの違い

日本のかまぼこと韓国オデンの素材の違い

日本のかまぼこと韓国のオデン(オッデン/어묵)は見た目が似ていますが、素材や製法に独自の特徴があります。まず原料となる魚種が異なります。日本のかまぼこは主にタラ、スケトウダラ、イトヨリなどの白身魚を使用するのに対し、韓国のオデンはスケトウダラを中心に、時にはサバやイワシなどの青魚も混ぜることがあります。

韓国の水産庁によると、韓国では年間約10万トンのオデンが消費され、その約70%がスケトウダラを主原料としています。一方、日本かまぼこ協会のデータでは、日本のかまぼこ製造には複数の魚種を組み合わせることが多く、地域によって使用魚種が異なるのが特徴です。

食感と味わいの比較

食感においても両者には明確な違いがあります。日本のかまぼこは「しなやかさ」「弾力」を重視し、きめ細やかな食感が特徴です。対して韓国のオデンは全体的に柔らかく、噛み切りやすい食感を持っています。これは練り方や加熱方法の違いによるもので、韓国のオデンは日本のかまぼこよりも練り時間が短く、水分量が多い傾向にあります。

味付けにも大きな違いがあります。日本のかまぼこは素材の旨味を活かした繊細な味わいを重視し、塩味がベースとなっています。一方、韓国のオデンは魚の風味に加え、ダシダ(韓国の調味料)や唐辛子などの香辛料を加えることが多く、より濃厚で刺激的な味わいが特徴です。

ソウル大学の食品栄養学研究によれば、韓国のオデンは日本のかまぼこに比べて約1.5倍の塩分と2倍の香辛料を含むとされています。これは韓国の食文化が辛味や濃い味付けを好む傾向にあることを反映しています。

日本のかまぼこが単体や刺身盛り合わせの一部として食されることが多いのに対し、韓国のオデンはスープと一緒に食べる料理として発展したため、このような味わいの違いが生まれたのでしょう。両国の練り物文化は、長い歴史の中で独自の進化を遂げてきた食文化の宝といえます。

屋台から食卓まで – 韓国オデンの楽しみ方と日本のかまぼこ文化

韓国オデンの楽しみ方

韓国のオデンは、寒い季節になると街中の屋台で見かける国民的な冬の定番料理です。特に、夜の繁華街では、湯気を立てながら大きな鍋で煮込まれるオデンの姿が人々を温かく迎えます。日本の関西地方のおでんが座って楽しむ食べ物であるのに対し、韓国のオデンは立ち食いスタイルが主流で、竹串に刺した具材を選び、その場で食べるというカジュアルさが特徴です。

家庭でのオデン文化

近年では、韓国の家庭でもオデンを楽しむ文化が広がっています。スーパーマーケットでは既製品のオデンセットが販売され、忙しい現代人の食卓に手軽に登場するようになりました。韓国の家庭料理研究家イ・ミョンヒさんによると「週末の夕食として家族でオデンを囲む家庭が増えている」とのこと。日本のかまぼこ文化が「ハレの日」や特別な場面で活躍するのに対し、韓国のオデンはより日常的な存在となっています。

オデンとかまぼこの楽しみ方の違い

日本のかまぼこは、そのまま刺身のつまとして、または焼いて、天ぷらにするなど単体での調理法が豊富です。一方、韓国のオデン具材は主に出汁で煮込んで楽しむスタイルが中心です。韓国食品研究所の調査(2019年)によれば、韓国人の87%が「オデンは出汁と一緒に楽しむもの」と認識しているのに対し、日本人の場合は「かまぼこの調理法」として10種類以上の方法を挙げています。

文化交流の新たな形

最近では、日韓の食文化交流が進み、韓国風オデンを提供する専門店が日本の都市部でも人気を集めています。また、日本のかまぼこメーカーが韓国向けに開発した「韓国風かまぼこ」も登場し、両国の練り物文化の融合が見られます。ソウル市内の日本食材店では、日本の板かまぼこを使った「日韓融合オデン」のレシピが人気を集めており、新たな食文化の形が生まれています。

このように、韓国のオデンと日本のかまぼこは、それぞれの国の食文化の中で異なる発展を遂げながらも、近年では互いに影響し合う関係になっています。

韓国オデンに使われる練り物の種類と日本のかまぼことの共通点

韓国オデンに使われる練り物の種類と日本のかまぼことの共通点

韓国オデンの魅力は、その多様な練り物の種類にあります。日本のおでんと似ているようで異なる特徴を持つ韓国オデンの具材を見ていくと、日本のかまぼこ文化との興味深い共通点が浮かび上がってきます。

韓国オデンの代表的な練り物

韓国オデンで使用される練り物は、日本のものと製法や原料に共通点がありながらも、独自の発展を遂げています。

– 어묵(オモク):日本のさつま揚げに似た平たい形状の練り物。魚のすり身に小麦粉を混ぜて揚げたもので、日本の「天ぷら蒲鉾」に近い食感です。

– 달걀말이(タルゴルマリ):卵を包んだ練り物で、日本の「玉子入りかまぼこ」に相当します。

– 대왕어묵(テワンオモク):大きな四角形の練り物で、切り分けて食べます。日本の「板かまぼこ」に似た食感ですが、より大きなサイズが特徴的です。

– 고추어묵(コチュオモク):唐辛子が入った辛味のある練り物。日本には見られない韓国独自の発展形です。

製法と原材料における共通点

韓国と日本の練り物製造には、いくつかの共通点が見られます。

両国とも魚のすり身を主原料としており、特にスケトウダラなどの白身魚が多く使用されています。国立水産科学院の調査によると、韓国のオモクの約70%がスケトウダラを使用しており、これは日本のかまぼこ産業と同様の傾向です。

また、すり身に塩を加えてタンパク質を溶出させ、弾力性を出す「塩摺り」という基本工程も共通しています。この技術は両国の練り物文化の根幹をなすもので、食文化の交流を示す重要な証拠となっています。

文化的価値と現代の展開

興味深いのは、両国とも練り物を「庶民の味」として大切にしている点です。韓国ではオデン屋台が冬の風物詩となっており、日本でもおでん屋台や家庭料理としてかまぼこが親しまれています。

近年では両国とも若者向けにアレンジされた商品開発が進んでいます。韓国では2018年以降、チーズ入りオモクやキムチ風味のオモクなど、新しい味覚を取り入れた製品が市場の15%を占めるようになりました。これは日本の明太子入りかまぼこやチーズ入りかまぼこなど、伝統に新しい風を吹き込む試みと共通しています。

このように、韓国のオデンと日本のかまぼこは、製法や原材料、文化的価値において多くの共通点を持ちながらも、それぞれの国の食文化に根ざした独自の発展を遂げてきました。両国の練り物文化を知ることで、東アジアの食文化の豊かさと多様性をより深く理解することができるのです。

ピックアップ記事

コメント