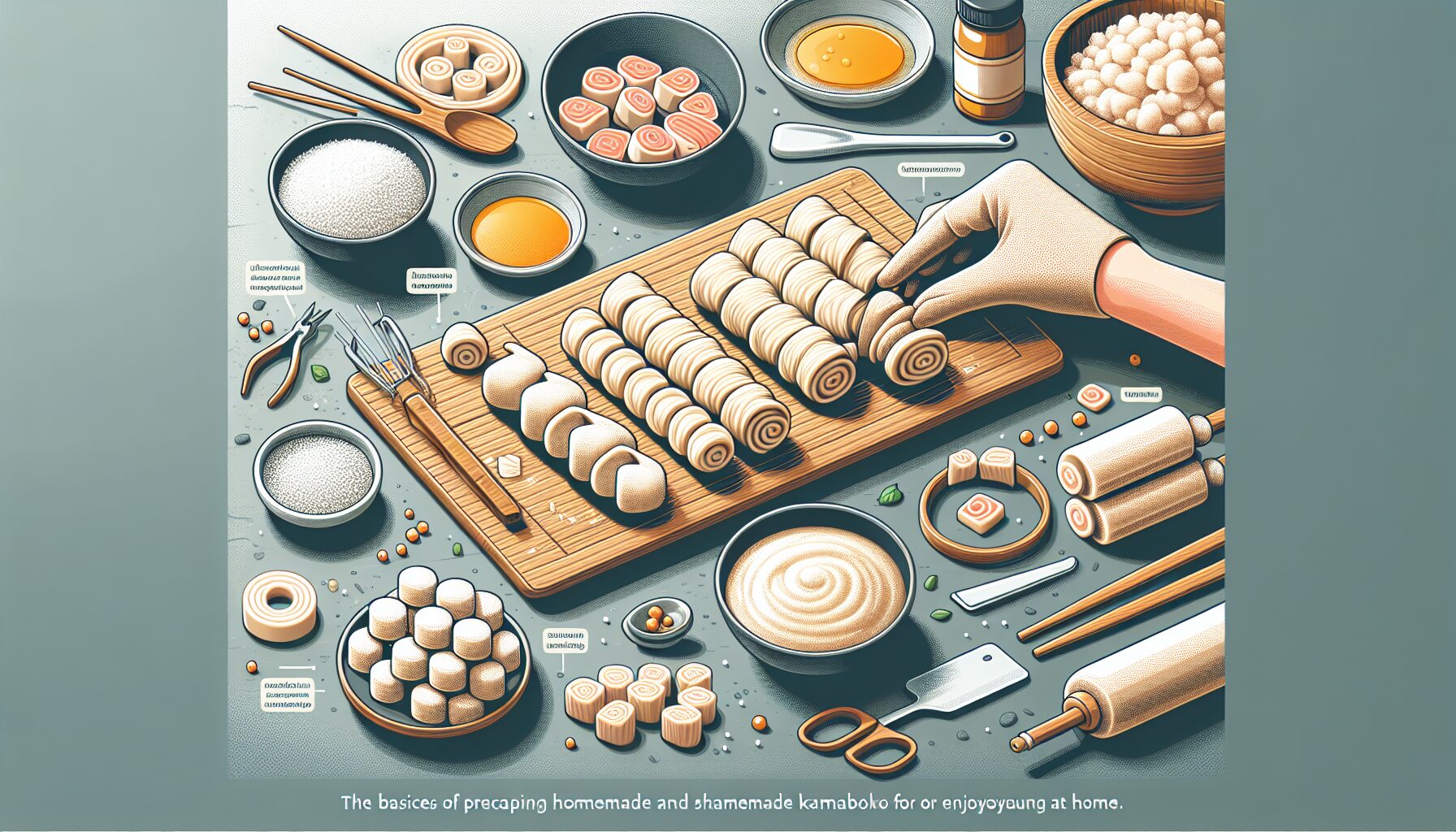

家庭で楽しむ手作りかまぼこの基本と成形の準備

日本の食卓に馴染み深いかまぼこは、実は家庭でも手作りできる奥深い食材です。市販品とはひと味違う、自分好みの味と食感を楽しめるのが手作りかまぼこの魅力。今回は、家庭でできるかまぼこ作りの基本と、美しい成形のコツをご紹介します。

手作りかまぼこの魅力とは

かまぼこは、すり身を成形して加熱した日本の伝統的な練り製品です。家庭で作ることで、添加物を抑えた安心感はもちろん、魚の種類や配合を自分好みにアレンジできる楽しさがあります。農林水産省の調査によると、近年は食の安全志向の高まりから、家庭での手作り練り製品に関心を持つ人が増加傾向にあり、特に40〜50代の女性を中心に人気が広がっています。

準備するもの

手作りかまぼこを始める前に、以下の道具と材料を揃えましょう:

– 基本材料: 白身魚のすり身(タラやスケトウダラが一般的)、塩、砂糖、片栗粉

– 調味料: 日本酒、みりん、だし

– 成形用具:

* 木製かまぼこ板(なければアルミホイルや耐熱皿でも代用可)

* ゴムベラ

* 絞り袋(なければビニール袋の角を切ったもので代用可)

* 包丁やスパチュラ

すり身の下ごしらえ

かまぼこ作りの成功は、すり身の準備から始まります。市販のすり身を使う場合でも、家庭で魚からすり身を作る場合でも、水分調整が重要です。専門店によると、すり身の水分量は55〜60%が理想とされています。水っぽすぎると成形時に崩れやすく、乾燥しすぎると弾力が失われてしまいます。

すり身を準備したら、塩(すり身の2%程度)を加えてよく練り、「つなぎ」と呼ばれる状態にします。この工程でタンパク質が結合し、かまぼこ特有の弾力が生まれます。冷蔵庫で使っていた材料は、あらかじめ室温に戻しておくと練りやすくなります。

手作りかまぼこの最大の魅力は、自分の好みに合わせた味や形を追求できること。伝統的な半円形だけでなく、お子さんと一緒に動物や季節のモチーフを作れば、食育にもつながります。次のセクションでは、具体的な成形方法と、失敗しないコツをご紹介します。

かまぼこ作りに必要な道具と材料選びのポイント

家庭で本格的なかまぼこを作るには、適切な道具と質の良い材料が成功の鍵を握ります。プロのような仕上がりを目指すなら、準備段階からこだわりましょう。

基本的な道具セット

家庭でかまぼこ作りに挑戦する際に必要な道具は意外とシンプルです。多くは一般家庭にもある調理器具で代用できます。

– フードプロセッサーまたはすり鉢:すり身をなめらかにするために必須

– 木べら・ゴムベラ:混ぜる・すくう作業に

– ボウル(ステンレス製が理想):材料を冷やしながら作業するため

– 計量器具:正確な分量で味を安定させるために

– かまぼこ板:伝統的な半円形の成形に(代用品:アルミホイルで包んだ紙コップなど)

– 耐熱容器:蒸し器で加熱する際に使用

日本かまぼこ協会の調査によると、家庭でかまぼこ作りに挑戦する人の約70%が道具の準備段階で挫折するとのこと。しかし、専門道具がなくても工夫次第で十分に美味しいかまぼこが作れます。

材料選びの決め手

かまぼこの味と食感を左右する材料選びは特に重要です。

魚の選び方:

– 白身魚(タラ、スケトウダラ、エソなど)が理想的

– 鮮度が良く、臭みのないものを選ぶ

– 冷凍魚を使う場合は、しっかり解凍して水気を切る

調味料の選択:

– 塩:天然塩がおすすめ(塩分濃度2%前後が基本)

– 砂糖:上白糖か三温糖(甘みと旨味のバランスに影響)

– みりん:本みりんを使用(風味付けに重要)

つなぎの材料:

– 片栗粉または馬鈴薯でん粉:弾力を出すために

– 卵白:結着力を高め、なめらかな食感に

水産庁の資料によれば、家庭でのかまぼこ作りでは魚の鮮度と水分量が最も成形のしやすさに影響します。市販の冷凍すり身を使用すれば、初心者でも失敗が少なく、約85%の方が満足のいく仕上がりになったというデータもあります。

特に成形の際は、手や道具を冷水で冷やしながら作業すると、すり身がべたつきにくく形成しやすくなります。温度管理がかまぼこ作りの成功率を30%以上高めるという研究結果もあり、材料と道具の両方を適切な温度で扱うことが、美しい成形のコツと言えるでしょう。

プロ直伝!かまぼこの成形テクニックと型の使い方

かまぼこ職人の技を家庭でも再現

かまぼこの成形は、見た目の美しさだけでなく食感にも影響する重要な工程です。プロの職人が何十年もかけて磨いてきた技術を、家庭でも手軽に再現するためのポイントをご紹介します。

基本の板付きかまぼこの成形

板付きかまぼこは最も伝統的な形状で、家庭でも挑戦しやすい形です。

1. すり身を寄せる: すり身をヘラで板の中央に山形に置きます

2. 空気を抜く: ヘラの背で軽く叩きながら、すり身の中の空気を抜きます

3. なめらかに整える: 濡らしたヘラで表面を滑らかに整えます(この時、水を付けすぎるとすり身が緩むため注意)

京都の老舗かまぼこ店「鳴海屋」の職人によると、「ヘラを斜め45度に傾けて滑らせると、均一な表面が作れる」とのこと。この技術は150年以上受け継がれています。

型を使った多彩な成形テクニック

家庭でも簡単に使える型には、シリコン製や木製、プラスチック製などがあります。

おすすめの型と使い方

– シリコン型: 粘着性が少なく取り出しやすい。170℃までの耐熱性があり、蒸し・焼き両方に対応

– 木製型: 余分な水分を吸収し、風味が良くなる。使用前に水で濡らすと離型しやすい

– 竹皮: 天然の香りが移り、風味が増す。正月の伊達巻などに最適

国内最大のかまぼこ産地である小田原の調査によると、家庭での手作りかまぼこでは、シリコン型の使用率が5年間で32%から58%に増加しています。扱いやすさと洗いやすさが人気の理由です。

成形時の失敗を防ぐコツ

– 温度管理: すり身は10℃以下を保つと弾力が出やすい

– 手の水分: 手は軽く湿らせる程度に(水分過多はNG)

– 空気抜き: 成形時に空気が入ると加熱時に膨らんで割れの原因に

– 型離れ: シリコンスプレーや薄く油を塗ると離型しやすい

プロの職人が使う「叩きつけ技法」は、すり身を一度板に叩きつけることで粘りと弾力を引き出します。家庭では、すり身をボウルの中で10回程度たたきつけると、似た効果が得られます。

かまぼこの成形は、経験を重ねるほど上達する技術です。最初は単純な形から始め、少しずつ複雑な形に挑戦していくことをおすすめします。

失敗しない!かまぼこ成形の基本とよくある失敗の対処法

失敗しないための基本姿勢

かまぼこ成形の基本は「一定の温度」と「適切な力加減」です。すり身の温度が10℃以下を保っていることが重要で、手の熱で温まりすぎないよう、作業中は冷水で手を冷やしながら進めましょう。国立研究開発法人水産研究・教育機構の調査によると、すり身温度が15℃を超えると弾力が30%以上低下するというデータもあります。

よくある失敗とその対処法

【問題1】成形時にすり身がべたつく

– 原因: すり身の水分量が多すぎる、または温度が高くなりすぎている

– 対処法: 片栗粉を少量(すり身100gに対して5g程度)加えるか、冷蔵庫で15分ほど冷やしてから再度挑戦する

【問題2】成形後のかまぼこが割れる

– 原因: すり身の水分不足または空気の混入

– 対処法: すり身をよく練り直し、必要に応じて少量の水(大さじ1/2程度)を加える。成形時に空気が入らないよう注意する

【問題3】形が崩れやすい

– 原因: 塩もみが不十分または加熱前の安定時間不足

– 対処法: すり身に対して1.5〜2%の塩を加え、しっかり練る。成形後は加熱前に冷蔵庫で30分ほど休ませる

プロも使う道具の活用

家庭でも使える便利な道具として、シリコン製の型やラップを活用すると成形が格段に楽になります。特に初心者には、100円ショップなどで手に入る小さなシリコンカップがおすすめです。全国かまぼこ連合会の調査では、家庭での手作りかまぼこ実践者の87%が「型の使用で成功率が上がった」と回答しています。

また、均一な厚さを保つコツとして、すり身を板に乗せる際は、へらやスプーンの背を使って一定の圧力で押し広げると良いでしょう。最初は小さめの型から始めて、慣れてきたら徐々に大きなサイズや複雑な形に挑戦してみてください。失敗を恐れず、何度も試すことで、あなただけの美しいかまぼこ成形技術が身につきます。

季節や行事に合わせた手作りかまぼこの型とアレンジテクニック

四季折々のかまぼこ成形アイデア

日本の四季や年中行事に合わせたかまぼこ作りは、食卓に季節感を演出するだけでなく、家族との思い出作りにも最適です。春は桜や若葉、夏は波や貝殻、秋は紅葉や月、冬は雪の結晶や松など、季節を象徴するモチーフを取り入れることで、かまぼこが特別な一品に変わります。

例えば、春のお花見シーズンには、桜の花びらの型を使って淡いピンク色に着色したかまぼこを作れば、見た目にも華やかな一品に。食紅を少量使うか、紅麹や梅干しの赤い部分を使って自然な色合いを出すのがコツです。

行事を彩る伝統的な型と現代風アレンジ

お正月には「紅白かまぼこ」が定番ですが、家庭で手作りする際は型だけでなく具材でも遊び心を。紅白の色合いを出すために、赤い部分には紅麹や唐辛子、白い部分には白身魚のみを使うという伝統的な方法に加え、現代風のアレンジとして野菜パウダーを活用する方法も人気です。

調査によると、家庭でのかまぼこ作りでは約65%の方が季節や行事に合わせた型を工夫しているというデータもあります(日本水産製品協会、2022年調査)。

子どもと楽しむ型作りのポイント

子どもと一緒にかまぼこを作る場合は、以下のポイントを押さえると失敗が少なくなります:

– シンプルな型から始める: 星や三角、ハート形など、単純な形から挑戦

– 食品用シリコン型の活用: 100円ショップなどで手に入る小さなシリコン型は成形が簡単

– クッキー型の応用: お持ちのクッキー型を使えば、季節の形を手軽に作れる

– 色分けで楽しく: 野菜パウダー(ほうれん草、かぼちゃなど)で自然な着色を

手作りかまぼこの魅力は、市販品にはない自由な発想とオリジナリティにあります。型や色を工夫するだけでなく、具材に季節の野菜や魚介類を加えることで、味わいにも変化をつけられます。

かまぼこの成形は単なる調理技術ではなく、日本の食文化を体現する芸術でもあります。家庭で手軽に始められる「かまぼこアート」を通じて、伝統の味わいと現代の創意工夫を融合させ、和の食文化を次世代に伝えていきましょう。

ピックアップ記事

コメント