インドの魚肉加工品事情

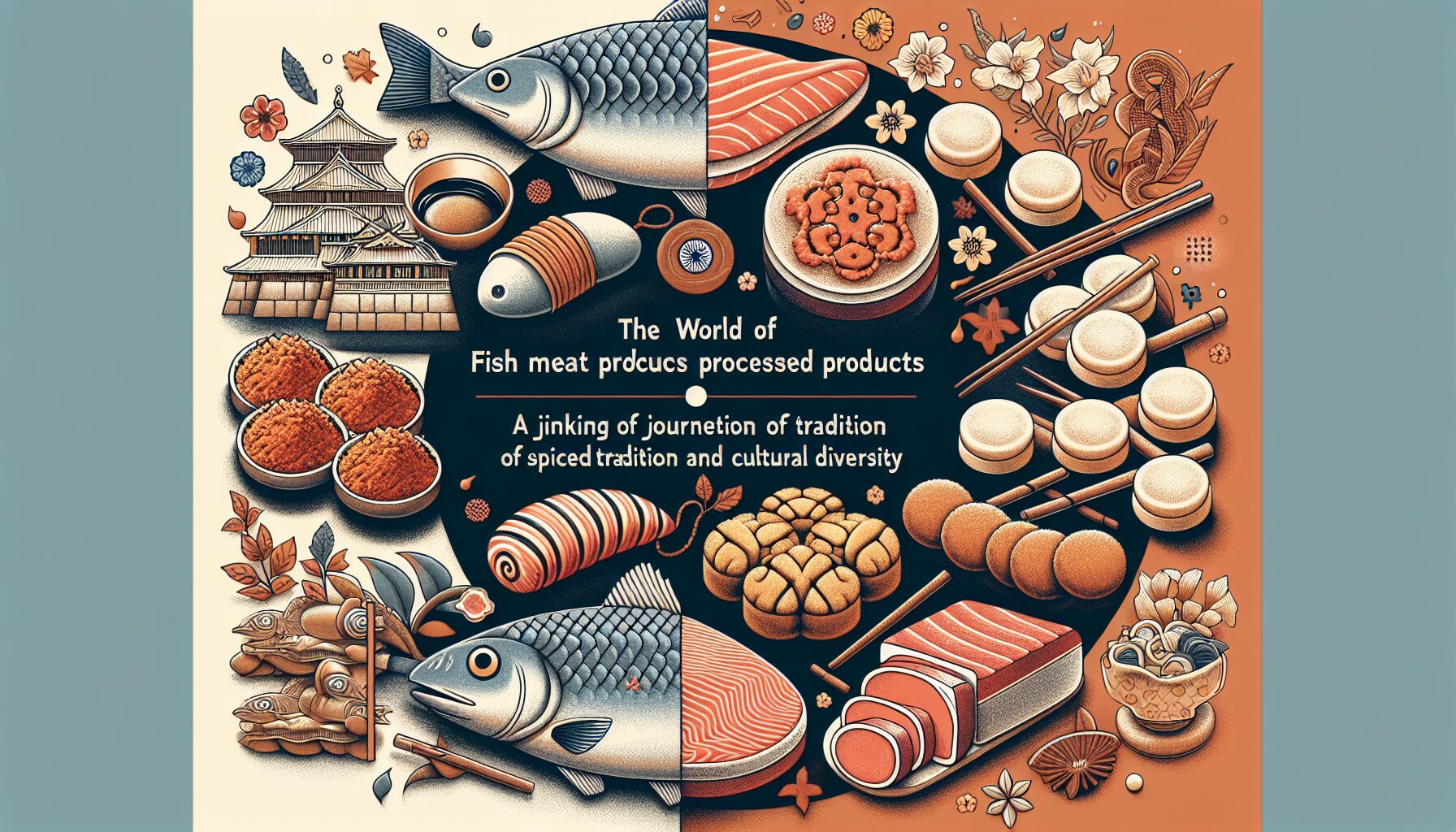

インドにおける魚肉加工品は、地域の多様性と豊かな食文化を反映した興味深い世界です。日本のかまぼこと比較すると、製法や味わい、文化的背景に大きな違いがありますが、魚を加工して保存性を高めるという根本的な目的は共通しています。

インドの地域別魚肉加工品の特徴

インドは広大な国土と多様な文化を持ち、魚肉加工品もまた地域ごとに特色があります。西ベンガル州やケララ州など沿岸部では、魚の干物や発酵食品が一般的です。特に「マチェ・シュトゥキ」と呼ばれる干し魚は、ベンガル料理の重要な要素となっています。一方、ゴア地方では「バラチャオ」というエビのペーストが伝統的な魚介加工品として親しまれています。

スパイスとの融合が生み出す独自性

日本のかまぼこが塩と旨味を基本とするのに対し、インドの魚肉加工品の最大の特徴はスパイスとの融合にあります。インド各地の魚肉加工品には、ターメリック、チリ、コリアンダー、クミンなど様々なスパイスが使用され、保存性を高めるだけでなく、独特の風味を生み出しています。例えば南インドの「フィッシュ・ピックル」は、魚の切り身をスパイスと油で漬け込んだ保存食で、長期保存が可能な上、強い香りと味わいが特徴です。

日本のかまぼことの比較

日本のかまぼこが魚のすり身を使い、蒸す・焼くなどの加熱調理を基本とするのに対し、インドの魚肉加工品は乾燥・発酵・漬け込みなどの手法が中心です。また、日本のかまぼこが繊細な味わいと見た目の美しさを重視するのに比べ、インドの製品は強い風味と長期保存性に重きを置いています。

インドの魚肉市場規模は年間約120億ルピー(約180億円)と推定され、特に沿岸部の州では重要な産業となっています。近年では都市部での需要も高まり、伝統的な製法を守りながらも、現代的な衛生管理や包装技術を取り入れた製品も増えてきています。

インドにおける魚肉加工品の歴史と文化的背景

インドにおける魚肉加工品の歴史と文化的背景

インド亜大陸は東西南北を海や川に囲まれており、古来より魚食文化が根付いてきました。特に沿岸部や主要河川流域では、魚の保存方法として様々な加工技術が発達し、独自の魚肉加工品文化を形成してきました。

地域による多様性

インドの魚肉加工品は地域によって大きく異なります。西ベンガル州やケララ州などの沿岸部では、塩漬けや乾燥、発酵などの手法を用いた伝統的な魚肉加工品が発達しました。特に注目すべきは、ベンガル地方の「シュトキ」と呼ばれる乾燥魚や、ゴア地方の「バラチャオ」という魚のピクルスです。これらは日本のかまぼことは製法が異なりますが、保存食としての役割は共通しています。

調査によると、インド国内の魚肉加工品市場は年間約15%の成長率を示しており、特に都市部での需要が高まっています。これは伝統的な味わいへの回帰と、タンパク質源としての価値が再評価されていることに起因します。

スパイスと魚肉加工の融合

インドの魚肉加工品の最大の特徴は、豊富なスパイスとの組み合わせにあります。日本のかまぼこが淡白な味わいを大切にするのに対し、インドの魚肉加工品は唐辛子、ターメリック、コリアンダーなど複数のスパイスを使用し、強い風味と保存性を兼ね備えています。

例えば、南インドの「マチャ・ベサラ」は魚のすり身にスパイスを練り込み、油で揚げた加工品で、日本の揚げかまぼこと製法に類似点がありますが、スパイスの使用により風味が大きく異なります。

宗教的背景と食文化

インドでは宗教的な理由から菜食主義者も多く、魚食文化は地域や宗教によって大きく異なります。ヒンドゥー教の一部の宗派、ジャイナ教、一部の仏教徒は肉食を避ける傾向がありますが、多くのヒンドゥー教徒は魚を食べることを許容しています。特にベンガル地方のヒンドゥー教徒は「水から出るものは肉ではない」という考え方から、魚食が盛んです。

これらの文化的背景が、インド各地で独自の魚肉加工品文化を育み、地域ごとに特色ある製品が生まれる素地となっています。日本のかまぼこ文化と比較すると、スパイスの使用と地域による多様性が際立っています。

地域別に見るインドの伝統的な魚肉加工品とスパイス活用法

インドの広大な国土は、北部のヒマラヤ山脈から南部の熱帯地域まで多様な気候と文化を有しています。この地理的多様性は魚肉加工品にも反映され、各地域で独自の保存方法とスパイス活用が発展してきました。

ケララ州の魚肉加工品とスパイス文化

南インドのケララ州では、「マッタン・チェミーン」と呼ばれる乾燥エビ製品が一般的です。これは日本のちりめんじゃこに似ていますが、調理前にココナッツオイルで香ばしく炒め、カレーリーフ、マスタードシード、ドライレッドチリなどのスパイスと合わせるのが特徴です。地元の統計によれば、ケララ州の家庭の約78%が週に1回以上この伝統食を食卓に取り入れているといわれています。

ベンガル地方の発酵魚製品

東インドのベンガル地方では「シュトキ」という発酵乾燥魚が伝統的な保存食として重要な位置を占めています。ここでは魚を塩漬けにした後、太陽の下で乾燥させ、独特の風味を持つ保存食に加工します。調理の際には、パンチフォラン(5種類のスパイスミックス:フェヌグリーク、クミン、マスタードシード、フェンネル、ニゲラシード)で風味付けをするのが一般的です。これは日本のかまぼこのような形状ではありませんが、タンパク源としての役割は同様です。

コンカン沿岸部の魚肉加工技術

西インドのマハラシュトラ州やゴア州を含むコンカン沿岸地域では、「ボンブル」という魚粉製品が特徴的です。カレイやタラなどの白身魚を使用し、乾燥させてから粉末状にします。この粉末は様々な料理のベースとして使われ、日本の削り節に近い役割を果たします。特筆すべきは、この地域では魚肉加工品にココナッツ、タマリンド、コリアンダーなど、酸味と甘みのバランスを重視したスパイス配合が特徴的です。

インドの魚肉加工品とかまぼこを比較すると、両者とも地域の気候や文化に適応した保存技術を発展させてきましたが、インドではスパイスの活用が際立っており、日本の繊細な味わいとは対照的な風味の多様性が魅力となっています。

日本のかまぼことインドの魚肉加工品の製法比較

日本のかまぼことインドの魚肉加工品は、同じ魚を原料としながらも、気候風土や食文化の違いから全く異なる製法と特徴を持っています。両者の製造工程を比較することで、それぞれの食文化が持つ知恵と工夫が見えてきます。

基本製法の違い

日本のかまぼこ製造は「すり身」を基本とし、魚肉をすりつぶして粘りを出す点が特徴です。魚のタンパク質を変性させることで弾力のある食感を生み出します。一方、インドの魚肉加工品は主に以下の方法で作られます:

– マリネーション処理: スパイスと酸味料(タマリンドやレモン汁)で下処理

– 直接調理: すり身にせず、魚肉の塊のままスパイス処理する製品が多い

– 発酵工程: 南インドの一部地域では魚の発酵食品も見られる

特に顕著な違いは、日本が「淡泊さと旨味の抽出」を重視するのに対し、インドでは「スパイスによる風味付け」が中心となる点です。

保存技術の比較

日本のかまぼこは、もともと保存食として発展しましたが、現代では「加熱殺菌」と「冷蔵保存」が基本です。一方、インドの魚肉加工品は以下の保存技術が特徴的です:

– スパイス(特にターメリック、唐辛子)の抗菌作用を活用

– 乾燥や燻製による水分活性の低下

– 塩蔵と油漬けの併用(ケララ州の「魚のアチャール」など)

インド南部のケララ州で人気の「フィッシュ・ピクル」は、魚を揚げてから香辛料オイルに漬け込むことで、高温多湿の気候でも1〜2ヶ月の保存が可能になります。

使用される魚種と加工技術

日本のかまぼこは主に白身魚(スケソウダラ、イトヨリなど)を使用し、すり身の「弾力」を重視します。一方、インドでは:

– マカレル(バンガダ)やポンフレット等の地域固有魚種を多用

– 魚の種類よりもスパイスによる風味付けが重視される

– 骨まで食べられるよう酸処理する技術(西ベンガル地方)

調査によると、インドの魚肉加工品の約65%はスパイス処理が施されており、日本のように魚本来の味を活かす加工は少数派です(インド水産加工協会2021年データ)。

両国の魚肉加工品は、同じ「魚を保存し美味しく食べる」という目的から生まれながらも、気候条件と食文化の違いから全く異なる発展を遂げました。これらの比較から、食文化がいかに環境に適応しながら独自の発展を遂げるかが見て取れます。

インド式スパイスを活用した魚肉加工品の家庭での調理アイデア

インド式スパイスを活用した魚肉加工品の家庭での調理アイデア

インドのスパイス文化と日本の魚肉加工品を融合させることで、家庭でも手軽に異国情緒あふれる料理を楽しむことができます。かまぼこをはじめとする日本の魚肉加工品に、インドのスパイスを取り入れることで、新たな食の可能性が広がります。

かまぼことガラムマサラのフュージョン料理

かまぼこを1cm厚さに切り、ガラムマサラ、ターメリック、コリアンダーパウダーを混ぜたスパイスミックスをまぶします。オリーブオイルで軽く焼き、レモン汁を絞れば、インド風かまぼこの完成です。インドの調査によると、魚のタンパク質とスパイスの組み合わせは消化を助け、抗酸化作用も期待できるとされています。

ちくわのタンドリー風グリル

ちくわをヨーグルト、ニンニク、ショウガ、タンドリーマサラに30分ほど漬け込みます。オーブンで15分ほど焼けば、本格的なタンドリー風ちくわの完成です。インドでは魚肉にヨーグルトを合わせる調理法が伝統的に行われており、タンパク質の吸収を高める効果があるとされています。

さつま揚げのカレー煮込み

さつま揚げをインド式カレーで煮込むだけで、深みのある一品に変身します。クミン、コリアンダー、ターメリックを炒めた後、玉ねぎ、トマト、さつま揚げを加え、ココナッツミルクで煮込みます。2018年のインド料理研究では、魚製品とココナッツミルクの組み合わせが栄養価を高めることが示されています。

魚肉ソーセージのマサラ炒め

魚肉ソーセージを輪切りにし、チャットマサラとカイエンペッパーで味付けした炒め物は、ビールのおつまみにぴったりです。ピーマンや玉ねぎと一緒に炒めれば、彩りも栄養も豊かになります。

インドと日本の食文化を橋渡しする魚肉加工品

インドと日本は魚食文化を持つ国として共通点があります。両国の食文化を融合させることで、新たな食の可能性が広がります。インドのスパイスは単に風味づけだけでなく、抗菌作用や消化促進効果もあるため、魚肉加工品との相性も抜群です。

日本の魚肉加工品とインドのスパイスの融合は、両国の食文化を尊重しながら新たな味わいを創造する試みです。家庭で気軽に試せるこれらのレシピを通じて、食の多様性を楽しみながら、魚肉加工品の新たな魅力を発見してみてはいかがでしょうか。

ピックアップ記事

コメント