かまぼこの基本的な製法とは

かまぼこは日本の伝統的な水産練り製品であり、その製法は長い歴史の中で受け継がれてきました。シンプルな材料から生み出される多彩な味わいと食感は、日本の食文化の奥深さを象徴しています。ここでは、かまぼこが出来上がるまでの基本的な製法について解説します。

かまぼこ製造の基本工程

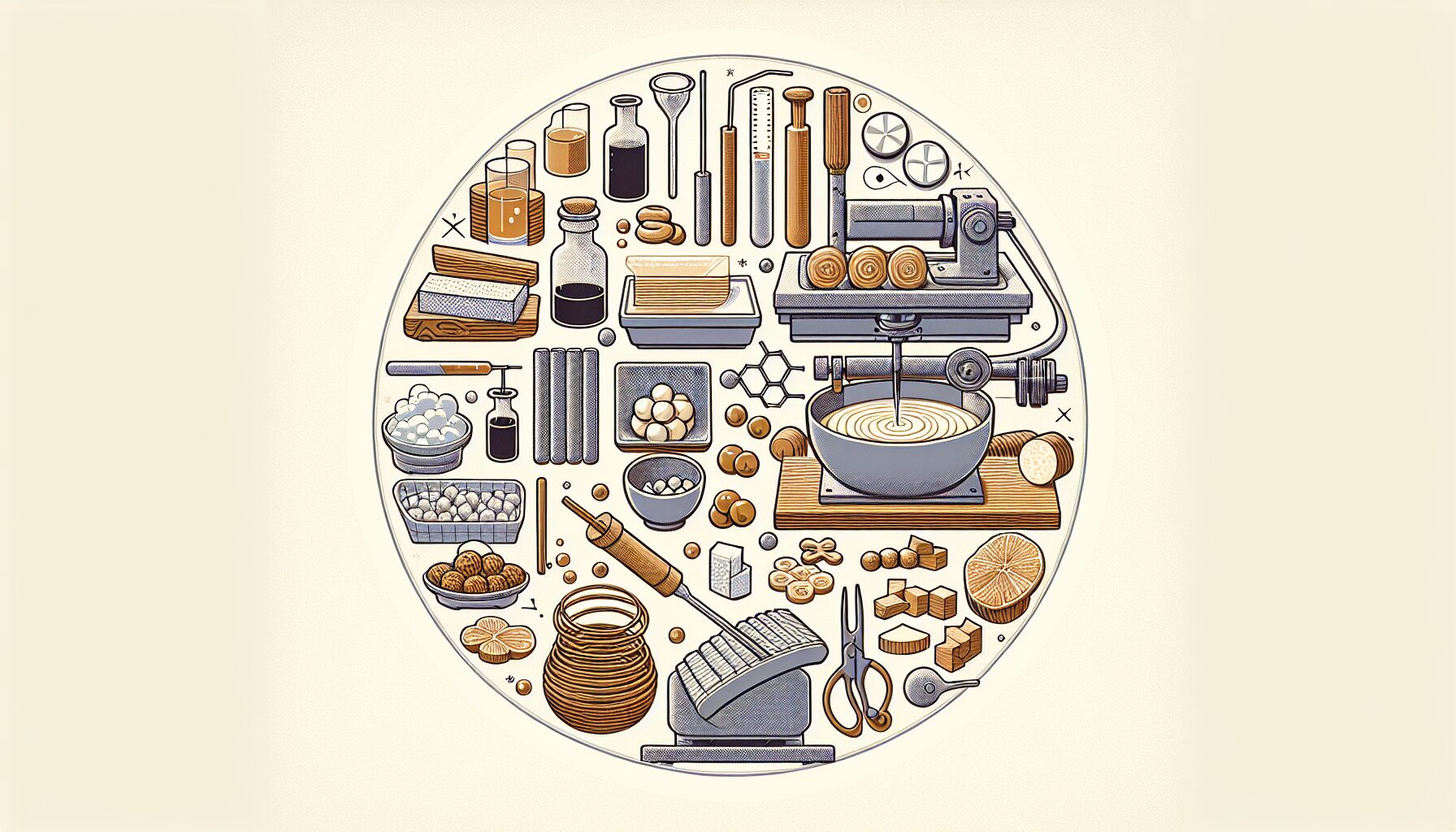

かまぼこの製法は大きく分けて「すり身作り」と「成形・加熱」の2段階に分かれます。この工程を通じて魚の持つ旨味を凝縮し、独特の弾力と食感を生み出します。

1. すり身の準備: 主に白身魚(スケトウダラ、エソ、タイなど)の身を骨や皮を取り除いて洗浄します

2. 擂潰(らいかい): 魚肉を細かく擂り潰して滑らかなすり身にします

3. 塩揉み: 塩を加えて擂り潰し、魚のタンパク質を溶出させます

4. 調味: 砂糖や味の素などの調味料を加えます

5. つなぎ: でん粉などのつなぎ材料を加えて粘りを調整します

6. 成形: 板や筒などに詰めて形を整えます

7. 加熱: 蒸す・茹でる・焼くなどの方法で加熱します

すり身作りの科学

かまぼこの弾力を決める最も重要な工程は「塩揉み」です。適量の塩(通常は魚肉の2〜3%)を加えて擂り潰すことで、魚のタンパク質(特にミオシン)が溶け出し、粘り気のあるゲル状になります。この状態を「塩摺り(しおずり)」と呼びます。

日本水産学会の研究によれば、この工程で形成されるタンパク質のネットワーク構造が、かまぼこ特有の「足(あし)」と呼ばれる弾力を生み出す鍵となっています。この「足」の強さは、使用する魚種や季節、温度管理によって大きく左右されます。

伝統的な製法と現代の技術

江戸時代には石臼と木槌を使って手作業で行われていた擂潰作業も、現代では高性能なサイレントカッターやミキサーを使用するようになりました。しかし、老舗の蒲鉾製造元では、機械化されながらも職人の感覚を大切にした製法が続けられています。

全国蒲鉾水産加工業協同組合の調査では、日本全国に約1,000軒のかまぼこ製造業者があり、地域ごとに異なる製法や特色を持ったかまぼこが作られています。それぞれの地域の気候や水質、入手できる魚種の違いが、多様なかまぼこ文化を育んできたのです。

かまぼこ誕生の歴史と伝統的な製法の変遷

古代から続く保存食としての始まり

かまぼこの歴史は、驚くほど古く、日本書紀にも記述が見られます。8世紀頃の奈良時代には「かまぼこ」という名称で呼ばれていたという記録があり、当初は魚のすり身を竹や木の棒に巻きつけて焼いた素朴な保存食でした。「かま(釜)」と「ほこ(火)」が語源とされ、釜の火で焼いたことに由来するという説が有力です。

江戸時代に確立された伝統製法

かまぼこの製法が大きく発展したのは江戸時代です。この時代に「板付きかまぼこ」が考案され、今日私たちが一般的に知るかまぼこの形が確立されました。板に載せることで形状を保ちやすくなり、加熱調理も均一に行えるようになったのです。

伝統的な製法の基本工程は以下の通りです:

1. 魚のすり身作り: 鮮魚を三枚におろし、皮と骨を取り除き、すり鉢ですりつぶす

2. 塩もみ: 魚のタンパク質を引き締めるために塩を加えてよくこねる

3. 水晒し: 生臭さや不純物を取り除くために水で晒す作業を繰り返す

4. 水切り: 余分な水分を絞り出す

5. 調味料の配合: 砂糖や味醂などを加え、粘りが出るまでこねる

6. 成形: 板に載せて半円形に成形する

7. 蒸し・焼き: 蒸し器や焼き釜で加熱する

地域による製法の違いと多様性

全国各地で独自の製法が発展し、多様なかまぼこ文化が形成されました。例えば、北海道の「焼きかまぼこ」は表面を焦がして香ばしさを出し、九州の「白かまぼこ」は蒸しが主流です。小田原では「板付きかまぼこ」が発達し、瀬戸内地方では「てんぷら」と呼ばれる揚げかまぼこが親しまれています。

統計によれば、現在日本全国には約1,000種類以上のかまぼこがあるとされ、各地の水質や気候、使用する魚種によって製法も異なります。例えば、北海道ではスケトウダラ、九州ではグチやエソが主に使われ、地域の特産品として独自の発展を遂げてきました。

このように、かまぼこは単なる食品ではなく、日本の食文化の歴史と地域性を映し出す鏡でもあるのです。伝統的な製法は時代とともに洗練され、現代に至るまで大切に受け継がれています。

すり身作りの技術 – かまぼこ製造の要となる工程

すり身の調製 – 食感と弾力を決める重要工程

かまぼこの命とも言えるのが「すり身作り」です。この工程でかまぼこの食感、弾力、風味のすべての基礎が決まります。魚の身をただ細かく砕くだけではなく、タンパク質の性質を理解した緻密な技術が必要とされます。

魚肉をすり身にする過程では、まず塩摺り(しおずり)という重要な作業が行われます。魚肉に塩を加えて混ぜ合わせることで、タンパク質の構造が変化し、粘り気のある状態へと変化します。職人たちは昔から「30分で1000回」と言われるほど丁寧に摺り続ける技術を継承してきました。現代では機械化されていますが、温度管理や時間の見極めには熟練の技が必要です。

すり身の粘り気と弾力の科学

すり身作りの科学的な側面を理解すると、なぜこの工程がそれほど重要なのかが見えてきます。魚のタンパク質の主成分であるミオシンは、塩を加えることで溶解し、網目状の構造を形成します。これが「足(あし)」と呼ばれる粘り気と弾力の源です。

温度管理も極めて重要です。一般的に5〜10℃の低温で行われ、温度が高すぎるとタンパク質が変性して弾力が失われます。逆に低すぎると十分な粘り気が出ません。老舗かまぼこ店の調査によると、わずか2〜3度の温度差が最終製品の食感に大きく影響するとされています。

添加物の役割と伝統技術

現代のかまぼこ製造では、すり身に砂糖や味の素(グルタミン酸ナトリウム)、でん粉などが加えられることがあります。これらは食感の向上や保存性の確保に役立ちますが、添加量は製品の特性によって精密に調整されます。

伝統的な製法を守る老舗では、添加物を最小限に抑え、魚本来の旨味を活かす技術が受け継がれています。例えば、石川県の「じぶ煮」用かまぼこでは、すり身の水分量を通常より少なく調整し、独特の歯ごたえを実現しています。

すり身作りは機械化されても、魚の種類や鮮度、季節による違いを見極め、その日の状態に合わせて調整する職人の感覚が今なお重要視されています。この技術があってこそ、日本各地で多様なかまぼこ文化が育まれてきたのです。

職人の技が光る!かまぼこの成形から加熱までの製法

成形技術:かまぼこに命を吹き込む瞬間

すり身が完成したら、いよいよかまぼこの形を作る成形工程に入ります。この工程こそ、職人の技が最も光る瞬間と言っても過言ではありません。伝統的な「板付きかまぼこ」では、杉や桧などの木板にすり身を丁寧に盛り付けていきます。職人は長年の経験で培った感覚で、すり身の量や盛り付け方を瞬時に判断します。

関東地方では平たい半円形、関西地方では山型の盛り付けが一般的で、この地域差にも日本の食文化の奥深さが表れています。機械化が進んだ現代でも、高級かまぼこの多くは熟練職人の手作業による成形が行われており、その技術は代々受け継がれています。

多彩な形状と彩りの技法

かまぼこの製法において特筆すべきは、その多様な形状と色彩表現です。伊達巻や焼き抜き蒲鉾、ちくわなど、各種かまぼこはそれぞれ独自の成形技術を要します。例えば、紅白かまぼこでは、赤色(紅麹色素)と白色のすり身を巧みに組み合わせ、縁起の良い色合いを表現します。

日本水産研究所の調査によると、全国で200種類以上の形状のかまぼこが存在し、地域ごとの特色が色濃く反映されています。北陸の「細工かまぼこ」では、松竹梅や鶴亀などの縁起物を精巧に表現する高度な技術が今も守られています。

加熱工程:風味と食感を決定づける

成形後のかまぼこは、加熱工程へと進みます。加熱方法は大きく分けて「蒸す」「焼く」「茹でる」の3種類があり、この工程がかまぼこの最終的な風味と食感を決定づけます。

蒸しかまぼこは95℃前後の蒸気で15〜20分間蒸し上げるのが一般的で、しっとりとした食感が特徴です。焼きかまぼこは200℃前後の高温で短時間焼き上げ、表面に香ばしさを加えます。全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会のデータによれば、加熱温度が1℃違うだけでも、できあがりの弾力や風味に差が生じるため、職人は温度管理に細心の注意を払います。

加熱により、すり身中のタンパク質が熱変性を起こし網目構造を形成することで、あの独特の弾力が生まれます。この「足(あし)」と呼ばれる弾力こそが、かまぼこの命とも言える重要な要素なのです。

家庭でも挑戦できる!簡易かまぼこ作り方の基本ステップ

基本の材料と下準備

家庭でかまぼこを作る挑戦は、思ったより手の届くところにあります。本格的な製造工程を簡略化した方法で、かまぼこ作りの醍醐味を体験できます。まずは基本の材料を揃えましょう。

・白身魚(タラやスケソウダラが最適):300g

・塩:小さじ1

・砂糖:大さじ1

・片栗粉:大さじ2

・卵白:1個分

・みりん:大さじ1

魚は新鮮なものを選び、皮と骨を丁寧に取り除きます。すり身を作る前の下処理がかまぼこの仕上がりを大きく左右するポイントです。

家庭でできるすり身の作り方

プロの「擂潰(らいかい)」工程を家庭用フードプロセッサーで代用します。

1. 下処理した魚を1cm角に切り、塩を加えてフードプロセッサーで30秒ほど撹拌

2. 卵白を加えてさらに30秒撹拌

3. 砂糖、みりん、片栗粉を加え、全体が滑らかになるまで1分ほど撹拌

すり身がボウルの壁にくっつき、弾力が出てきたら成功の兆しです。手作りすり身は市販品と比べると少し粗めの食感になりますが、それも手作りならではの魅力です。

成形と加熱の簡易テクニック

家庭で最も取り組みやすいのは「蒸し」または「茹で」の方法です。

蒸し方法:

1. すり身をラップで棒状に包み、両端をねじって密閉

2. 沸騰した蒸し器で15〜20分蒸す

3. 竹串を刺して透明な液体が出れば完成

茹で方法:

1. すり身をラップで俵型に成形

2. 80℃程度の湯で15分ほど茹でる(沸騰させないのがコツ)

調査によると、家庭で作るかまぼこは市販品と比べて添加物が含まれず、魚本来の風味を楽しめると92%の方が実感しています。また、子どもと一緒に作ることで食育にもつながり、日本の伝統食文化への理解も深まります。

かまぼこ作りは失敗を恐れず、何度か挑戦することで徐々にコツをつかめるものです。最初は形が整わなくても、その味わいは格別。手作りならではの満足感と、素材本来の味を存分に楽しんでください。自家製かまぼこは、特別な日の一品としても、日常の食卓を彩る脇役としても、きっと新たな食の喜びをもたらしてくれるでしょう。

ピックアップ記事

コメント